| 发布日期:2023-06-27 | 来源:中国妇女 | |

又到一年高考成绩“出炉”时,通过知识改变命运的必有一个“梦之队”,那就是“春蕾女童”。每年,中国儿童少年基金会都会收到来自天南地北、祖国各地的“春蕾女孩”进入大学的喜报。

本文刊于《中国妇女》杂志

广西柳州融水苗族自治县白云乡,梦开始的地方。

放牛、砍柴、绣花,过节串山寨,参加芦笙大会,长大了就嫁人、生孩子,这是大苗山女孩们原本的人生轨迹,祖祖辈辈“狗不耕田、女不读书”的传统观念在红瑶人的心中难以动摇。

1980年出生在白云乡瑶口村的凤桂鲜,原本像自己的阿妈和村里的阿酿、阿妮们一样认命了。直到9岁那年,凤桂鲜的童年被改写。

那是1989年9月,白云乡中心学校举办了第一届“红瑶女童班”,也是全国第一个“春蕾女童班”,她和另外十几个女童成为全村有史以来第一批上学的女童。

今年“六一”,记者联系到正在柳州市轮岗学习的凤桂鲜,谈及当年春蕾第一班的记忆,她说最大的意义就是在这里找到了梦想。

“第一天上学,老师不但发了文具和课本,还发了一套漂亮的衣服。第一次上体育课,我不小心被石头绊倒了,老师送我去医院,帮我付了医药费,还带我去家里吃饭。就在那时候,梦想的种子被种下,我立志长大后也要当一名老师。”

1997年,凤桂鲜考上了融水县教师进修学校女子边师班。2000年,她毕业回乡当了教师,成为广西红瑶族的第一位女教师。

“我从这里出发,看到了外面的世界。如今我再回来,就是要带着更多的女童走上知识改变命运、改变家乡的道路。”

当时,“红瑶女童班”已经从以资助贫困儿童就学为主,逐渐转变为以民族特色传统文化教育、帮扶困难家庭学生为主。

女童班的学生不再全部是红瑶族,还有苗、瑶、侗、壮、汉等各民族的学生。在她担任“红瑶女童班”班主任的13年里,格外注重女童的心理教育,让她们有自信、有志向,去实现人生理想。

这些年来,凤桂鲜已经成长为新时代的教育工作者。

采访中,她说起今年她带班参加的“亲近大自然,感受家乡之美”春季研学活动,在柳州园博园对孩子们进行劳动教育和理想信念教育,激励他们珍惜幸福生活、树立远大理想。

还在柳州市军事博物馆开展了解柳州抗战史,了解中国人民解放军发展史的实践教育活动。凤桂鲜说:“今天孩子们的学习条件和我们当年相比已经发生了翻天覆地的变化,但他们对党对国家的理解可能没有我们那么深刻,要给他们补上这一课。”

凤桂鲜在“春蕾第一班”的同学也都开启了不一样的人生。

这里走出了红瑶第一位女大学生、第一位女军人、第一位女教师、第一位女医生……凤秀娟中专毕业后光荣入伍;兰芝琳中专毕业后,现在白云乡卫生院工作;凤汪梅成了远近闻名的致富带头人。

不久前,在中国儿童少年基金会举办的“新时代女童和妇女教育变革国际研讨会”上,广东省科学院研究员房卫萍大方得体地介绍了自己的蜕变故事。

她说:“蜕变,是碰上‘春蕾计划’才产生的化学反应。”

13年的科研工作经历,参与过多项国家级科技项目,攻克多项焊接材料和焊接技术难题,荣获中国有色金属工业科学技术奖、国际焊接大赛一等奖……房卫萍的履历漂亮得让人羡慕。硕士、高工、国际大奖获得者……但曾经,她也是一名差点失学的女童。

房卫萍出生于广东省清远市连南县的一个贫困农民家庭,能顺利读完小学已属不易,更别提走出大山、继续读书深造了。

可越是贫困地区的孩子越知道知识改变命运的道理,但书本从哪儿来?老师上哪儿找?房卫萍不敢想。困顿迷茫之际,房卫萍迎来了涅槃的关键时刻。

1997年,全国妇联在北京开办首届首都春蕾班,面向全国招收30名家庭贫困、品学兼优的女童到北京读书,房卫萍入选了,从此走向命运逆袭之路。

六年的中学生活,社会各界和学校为她们提供了各种形式的爱心帮扶,创造了丰富多彩的学习生活环境,温馨的宿舍、免费的营养餐、厚厚的羽绒服、温暖的帽子、围巾和手套,还有如慈母般关心和教育她的老师。

“我记得初三那年,我们的班主任常晔老师病重,在住院前的最后一节课上,她说,希望同学们在我不在学校的这些时间里,多多练习写作,我在医院里可以帮大家修改作文。请大家记住,机会就在自己的手中,一定要抓住它……”是的,一定要抓住它!

在“春蕾”的滋养下,房卫萍勤奋刻苦,如海绵般地汲取知识,以优异成绩圆满完成了初高中学业,其间还获得了北京市优秀学生干部、北京市三好学生等荣誉。

2003年,她考取了北京工业大学材料科学与工程专业,硕士研究生毕业后,成为广东省科学院的一名科技工作者,从事焊接技术研究。

自立自强是房卫萍的人生态度。作为一名沐浴过“春蕾计划”阳光的女孩,走上工作岗位后,房卫萍感恩、回馈社会,工作中坚持追求至善至美。

在当今世界大力发展的增材制造技术领域,她坚持不断查阅科技前沿文献,自主学习增材制造新知识。在电子束增材制造重大科研项目中,她和课题组其他成员一起提出一系列创新方案,如今,他们的新技术有望服务于生物医疗、航空航天等领域。

“每当看到我们的焊接研究成果应用到航空航天、海洋船舶、核电工程、医疗器械等装备领域中时,我都感到无比自豪和快乐!”房卫萍说,“春蕾计划救助了我,国家和社会培养了我,我一定会牢记责任和使命,在岗位上更加努力奋斗、奉献自己的力量、回报国家和社会。”

“自强不息、向上向善、追求美好”是春蕾精神,也是房卫萍的座右铭。

如今,和房卫萍一样有着相似经历成长起来的成千上万的春蕾女童,都在各自的岗位上奉献着光和热。

在北京教育科学研究院工作的于国文就是其中之一。

“‘春蕾计划’就像一束光照亮了我前行的路。多年来,正是这些来自社会的满满善意,带给我温暖的力量,支撑着我平稳度过人生的每个阶段。”说这话时,于国文眼眸里有星光闪烁。

85后的于国文出生在南京市北部山区的一个农村家庭,因为家庭经济收入有限,营养跟不上,家里大部分人的身体状况都不太好,用于国文的话来说,“我的爷爷奶奶、妈妈妹妹包括我自己,都是‘药罐子’,因病致贫是我们家生活困窘的主要原因。”

到了该上学的年纪,家里一下子拿不出几百元的学费供于国文读书,只能交一部分让她先读着,然后再5元、10元“分期付款”。童年的于国文最怕老师家访,“因为我成绩不错,老师去我家十有八九是催缴学费,真怕没学费没书读。”

“在全家手足无措的时候,‘春蕾计划’来到了我的身边”,于国文说,因为品学兼优,她幸运地成为一名“春蕾女童”。“这意味着,义务教育阶段,我再也不用为书本费和杂费发愁了。”

但“春蕾计划”带给于国文的,绝不仅是几年的费用免除这么简单,在“春蕾计划”的影响下,很多爱心企业和爱心人士对她所在的学校和她本人进行资助。

“他们有的捐赠书本、文具,有的捐赠衣物,来自社会各界的温暖和关怀从四面八方涌来,我被浓浓的爱意包围,那时,我就下决心,一定要踏实学习,不负馈赠与期盼。”

高中毕业后,于国文考上了南京师范大学,接着又读了北京师范大学的硕士、博士,并进入博士后工作站继续开展研究工作。2019年博士后出站,于国文进入北京教育科学研究院,主攻方向是小学阶段的教育研究。

从“山里娃娃”到博士后,再到科研工作者,于国文凭借努力和社会关爱改变了人生之路。

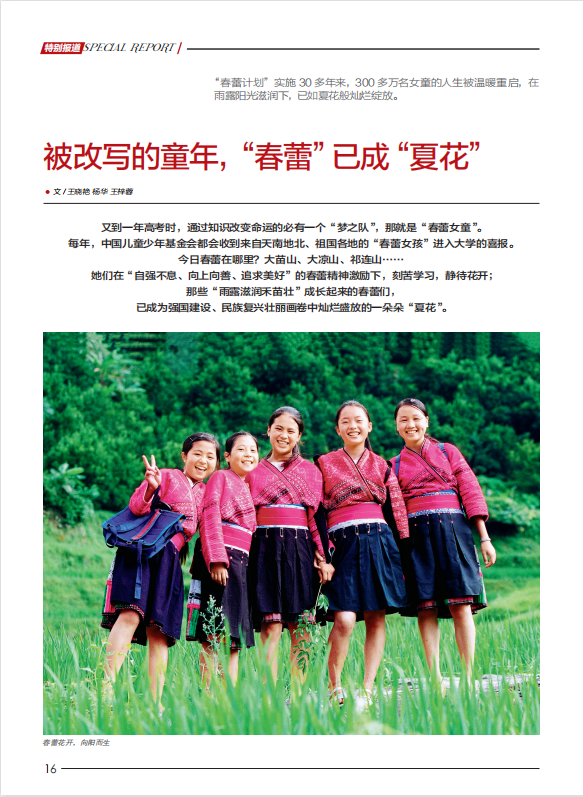

教育是改变大山深处贫困家庭女童命运的唯一希望。“春蕾计划”不仅给贫困女童一个上学的机会,更给贫困女童注入了感恩的力量、积极向上的心态和奋发有为的信念。如今,春蕾花开,数百万的“房卫萍”“于国文”们在实现人生梦想的路上,心怀感恩,向阳而生。

从“春蕾女童”成长为“春蕾妈妈”的安雪莲。

|

|